|

MITSUBISHI F-2について

| MITSUBISHI F-2の開発の経緯と機体概要。 |

|

|

|

航空自衛隊が装備している国産の超音速支援戦闘機、三菱F-1の後継機となる次期支援戦闘機(FS-X)として、1987年10月21日に選定されたのがF-2である。FS-Xでは国産機の後継であることから、引き続き独自開発機の装備を望む声が強かったが、諸外国からの売り込みや圧力も激しく、最終的にアメリカのF-16をベースに日米が共同で改造・開発作業を行うことで決着した。

航空自衛隊がFS-Xに求めていた能力は、①空対艦ミサイルを最大4発携行できること ②短射程空対空ミサイルを最大2~4発携行できること ③中射程空対空ミサイルを最大2~4発携行できること ④全天候運用能力を有すること ⑤高度な電子戦能力を有すること ⑥対艦攻撃ミッション仕様で450nm(約830km)以上の戦闘行動半径を有すること、であった。

FS-Xでは国内開発の他にジェネラル・ダイナミクス F-16、マクダネル・ダグラス F/A-18、PANAVIA トーネードIDSの3機種が検討対象とされたが、この3機種がいずれも全ての条件を満たさないことから、国内開発する方針で作業を進めようとした。しかし各社からペーパープランとの比較にクレームがつき、再び各メーカーからの改修案が示された。また、防衛庁ではアメリカから提示された「共同開発」についても可能性などの調査を行い、その結果がF-16をベースにした共同開発となったのである。

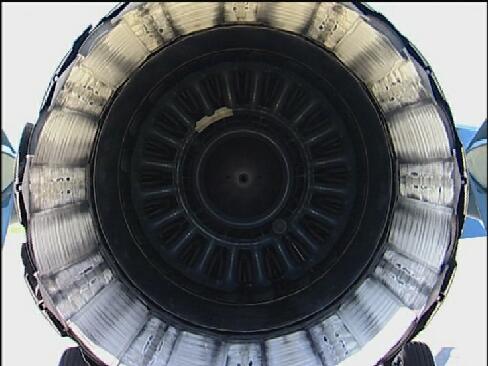

この計画決定時に発表された機体計画は、F-16Cブロック40(F-16CG)に以下の改造を盛り込むものであった。①先進搭載電子機器の採用(アクティブ・フェイズドアレイ・レーダー、ミッション・コンピューター、慣性基準システム、統合電子戦システムなど) ②レーダー換装にともなう機首形状の変更 ③強化型風防への変更 ④主翼の変更 ⑤主翼前縁への電波吸収材の適用 ⑥ドラッグシュートの追加 ⑦エンジンを推力向上型に変更 ⑧胴体の延長 ⑨垂直カナード翼の追加 ⑩胴体と尾翼に先進複合材料および先進構造技術の適用。また、搭載エンジンについては後日決定されることとされ、1990年12月にジェネラル・エレクトリックF110-GE-129に決定している。

このうち垂直カナード翼については、開発作業段階での研究の結果、装備されないこととなった。このカナード翼はCCVによるモードとして、直接揚力制御(DLC)と直接横力制御(DSC)に使うことを考えていたもの。DLCとは、機体姿勢を変えずに上昇・降下したり、機軸線を傾けたままの水平飛行などが可能な機能で、DSCは機体を傾けないでの旋回や水平での横方向移動を可能にするもの。ただ、これらについてDLCは機動性強化(ME)モードにより、DSCはディカップルド・ヨー(Dy)モードにより、それぞれ代替が可能とされたためだ。

主翼面積の拡大は機動性の向上と兵装搭載量の増加を狙ったもの。以前、アメリカとNATOのF-16使用国が共同で、F-16の機動性強化型、アジャイル・ファルコンを研究したことがあった。そのときにも主翼を大型化することが計画され、面積は35㎡程度とされた。F-2でもこれを研究し、ほぼ同様の34.84㎡にしている。また後縁は、F-16のように胴体と直交するのではなく、わずかに前進角がつけられている。

大型化によって主翼ハードポイントも増加し、片側5ヶ所(他に翼端ステーション)となっている。ただし、同時に全てのステーションを使うことはできず、基本的には片側3ヶ所または2ヶ所をミッションに応じて使い分けるかたちになっている。搭載兵装としては、Mk.82 500lb爆弾、GCS-1 赤外線誘導爆弾、ASM-1/2 対艦ミサイル、CBU-87/B クラスター爆弾、J/LAU-3 70mmロケット弾ポッド、RL-4 127mmロケット弾ポッド、AIM-7F/M レーダー誘導AAM、AIM-9L/AAM-3 赤外線誘導AAMなどがある。固定武装はF-16と同じ位置にJM61A1 20mmガトリングガン1基を持つ。また、胴体中心線下には300gal(1,136l)増槽を、主翼下には600gal(2,271l)増槽を携行できる。

レーダーは三菱電機が開発したJ/APG-1 アクティブ・フェイズドアレイ・レーダーが装備される。複数目標の同時処理や、ルックダウン/シュートダウン能力を有し、推定される能力は、同時処理できる目標は10個以上、艦船などの大型目標の探知距離が100nm(約185km)、戦闘機などの小型目標の探知距離はルックダウンで35nm(約65km)程度である。レーダーの作動モードには、空対空射撃、ドッグファイト、ミサイル・オーバーライド、空対地射撃、航法の5モードがある。空対空射撃モードには中射程ミサイル、短射程ミサイル、機関砲、目視のサブモードがあり、ミサイル・オーバーライドモードには中射程ミサイルと短射程ミサイルの2つのサブモードが設けられる。空対地射撃モードでは、投下点連続計算(CCRP)、弾着点連続計算(CCIP)、ダイブ・トス爆撃、マニュアル、空対艦ミサイル事前計画、空対艦ミサイル目視等のサブモードが設けられている。もちろんレーダーには全般を通じて高い対電子妨害性を有する。

火器慣性システム全体はこのレーダーに加えて、ミッションコンピューターと搭載品管理システムで構成される。ミッション・コンピューターには、火器管制機能のほか、自己防御機能、要撃計算、航法計算、電磁干渉防止、データバス制御、故障診断機能、サブシステム制御機能が盛り込まれる。航法装置は慣性基準装置(IRS)を中核とし、TACAN、VOR/ILSを装備する。IRSはレーザー・リングジャイロを使った高精度の慣性航法システムで、誤差制度は1時間あたり0.8nm(約1.5km)以下と見られる。また、将来的にはGPSも搭載されると思われる。

電子戦システムとしては、統合電子戦システム(IEWS)と先進干渉防止装置(AIBU)が装備される。IEWSは脅威警戒・識別機能、目標/脅威評価機能、脅威対抗実施機能などを有し、ECM/ESMに対抗する。レーダー警戒用の受信アンテナは、機首側面、主翼前縁、垂直尾翼先端の計6個が配置されている。また、ECM用アンテナは、空気取り入れ口ダクト両側とドラッグシュート収容部右側にハイバンドのものが、空気取り入れ口ダクト右側とドラッグシュート収容部上面にローバンドのものがそれぞれ付けられている。AIBUは電子機器間の相互干渉を防ぐためのもので、各電子機器の発する電磁パルスの干渉による不具合の発生を防ぐ。

操縦席は、パイロット正面に広視野型ホログラフィック・ヘッド・アップ・ディスプレイがあり、その下にアップ・フロント・コントロールパネルがある。主計器盤には3基のカラー多機能表示装置があり、兵装やシステムの状況、地上地形図などの選択表示が行える。操縦桿はF-16と同じサイド・スティック配置で、スロットル・レバーと操縦桿から手を離さずに各種操作が行えるHOTAS概念が取り入れられている。

F-2の開発作業は1988年度から開始され、4機の飛行試験機(単座型と複座型各2機)と2機の地上試験機が作られることとなった。試作機XF-2の初号機は単座型のXF-2Aで、1995年1月12日にロールアウトしたのを皮切りに、以後3機が1996年までに防衛庁に引き渡された。飛行試験機による技術/実用試験は4段階に分けられて、1995年度第4四半期後半に開始され、1999年度第4四半期に完了した。

XF-2による技術/実用試験は順調に進んでいたが、1998年になって飛行試験でフラッターの発生や、特定条件下における横転性能の改善の必要性、補助翼取り付け部付近などの強度不足など、いくつかの問題が明らかとなった。さらに1999年6月には地上試験機による強度試験で主翼にクラックが入っていたこともわかった。これらの不具合のため、防衛庁では開発期間の延長を決定した。だが、この後も機体各部の強度不足問題などが判明したため試験期間は2000年6月までずれ込むこととなった。

量産型機の取得は1996年度から開始されており、平成8年度11機(F-2A 7機、F-2B 4機)、平成9年度8機(F-2Aのみ)、平成10年度9機(F-2A 2機、F-2B 7機)、平成11年度8機(F-2A 2機、F-2B 6機)、平成12年度9機(F-2Bのみ)の調達予算が承認されている。当初の予定では、平成8年度発注分の3機平成11年度末(2000年3月31日)までに納入されることになっていたが、開発期間延長のために平成8・9年度発注の19機全機が平成12年度末(2001年3月31日)までに納入されることになった。量産型F-2Aの初納入は2000年9月25日に行われ、10月3日に配備基地である三沢基地に空輸された。

平成8・9年度発注分の19機のF-2A/Bは浜松の第一術科学校で整備員の教育等に使用される1機を除き、全て三沢基地に配備され、第3飛行隊で現用中の三菱F-1の機種更新に用いられる。 平成10年度以降の調達は複座型のF-2Bが圧倒的に多いが、これは高等練習機、三菱T-2の減勢に伴い訓練用として使用するためである。これらは、第4航空団が所在している松島基地が配備先になる。

航空自衛隊では、3個の支援戦闘機飛行隊の勢力が維持されることとなっており、最初に配備される第3飛行隊のほか、第3航空団第8飛行隊と、第8航空団第6飛行隊が、F-2の配備を受ける予定である。2番目の実働部隊の編成完結は平成17年度、3番目の編成完結は平成18年度が予定されている。

このF-2の装備について、航空自衛隊は当初、支援戦闘飛行隊3個、飛行教育用(T-2の後継)、飛行教導隊用、術科学校用、在場/減耗予備機、ブルーインパルス用に装備するとして、141機の購入計画を立てた。しかしこのうち、ブルーインパルス用の後継機整備は時期尚早であるとされ、この分の11機を減らして、現在では130機の導入が考えられている。さらには、現在2個の要撃飛行隊で使用されているF-4EJ改の後継機としてF-2の要撃専用改修型を充てるというアイデアもある。

F-2Aの主要諸元・性能 全幅 11.13m

全長 15.52m

全高 4.96m

翼面積 34.84㎡

自重 9,527kg

最大離陸重量 22,100kg

エンジン ジェネラル・エレクトリック

F110-GE-129 ターボファン

推力 7,716kg(ドライ)

13,395kg(アフターバーナー)

燃料搭載量 4,750l(機内)+

2,271l(増槽)2/1,136kg(増槽)1

最大速度 M2.0

航続距離 4,000km

戦闘行動半径 830km(Hi-Lo-Hi、ASM4、AAM2)

航続距離 約4,000km

乗員 1名

固定武装 JM61A1 20mmガトリングガン(弾数512発)

搭載兵装 AAM、ASM、各種爆弾等最大8,085kg

|

|

|

|